|

Георгий Потаев

Каков он, «красивый город»? Как создавать не только рационально организованные, но и красивые города? И почему наши города не всегда красивы?

Красота является не только эстетической, но и социальной, культурной, моральной, функциональной, экологической категорией. Понятие «красота города» включает эмоциональные впечатления об его архитектуре и планировке, композиционно-пространственной организации, ландшафте, следах истории, впечатления о жителях и другие визуально и эмоционально воспринимаемые характеристики городской среды. Это понятие эволюционирует. Древние эллины удивились бы многому из того, что современные люди считают красивым и создают в своих городах.

Красивый город имеет индивидуальный облик, который характеризуется его оригинальностью (пробуждается первичный интерес) и разнообразием (поддерживается устойчивый интерес). Оригинальность облика города выражается в его существенном отличии от привычных представлений. Разнообразие обеспечивается разнообразием объемов и пространств, их конфигурации, размеров, цвета, фактуры, ракурсов восприятия [1, 2].

Создание красивых городов – продукт градостроительного искусства, и в нем сложились определенные правила, которые просты, но неукоснительны к исполнению.

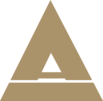

Правило 1. Внимание к композиции городского плана. Композиция городского плана видна только на аэрофотоснимках и картографических чертежах, тем не менее это важный аспект. План города должен иметь понятную, легко читаемую композиционную структуру. В ней наиболее важное значение имеют общегородской центр, центры градостроительных образований, общественные комплексы и объединяющие их проспекты, эспланады, бульвары. Они образуют композиционный каркас

Архитектурно-пространственный порядок и согласованность частей города характеризуют его художественную целостность.

Каждый город индивидуален, поэтому важно выявить в его планировке эти индивидуальные особенности. Например, особенность планировки Минска – формирование двух пересекающихся в центре города планировочных осей: урбанизированной – пр. Независимости (ранее пр. Сталина, Ленина, Скорины) и ландшафтной – водно-парковой системы вдоль р. Свислочь. В создании эскиза-идеи планировки Минска, восстанавливаемого после Второй мировой войны, участвовали архитекторы, работавшие в Беларуси в довоенное время, и приглашенные из Москвы и Ленинграда известные архитекторы А. Щусев, Н. Колли, В. Семенов, А. Мордвинов, И. Лангбард, Б. Рубаненко, Н. Трахтенберг. В 1946 г. генеральный план восстановления и развития Минска был утвержден (архит. М. Андросов, Н. Трахтенберг, инж. К. Иванов, Р. Образцова, В. Толмачев, консультанты – профессора В. Семенов, Н. Поляков). Проект развивал основные направления генерального плана 1938 г.

Одновременно с восстановлением разрушенных и строительством новых жилых и промышленных зданий жители города во время коммунистических воскресников высаживали деревья на территории будущих парков. Это было дальновидное решение, так как молодые саженцы становятся полноценными деревьями только через 20–30 лет.

|

|

Фото 1. Современный облик парков в центральной части Минска с деревьями, посаженными жителями города во время коммунистических воскресников в первые послевоенные годы |

В развитие идеи-концепции планировки Минска был разработан проект застройки центра города (архит. Г. Баданов, В. Король, М. Осмоловский, М. Парусников), проекты парковых территорий (архит. Л. Усова, Л. Мацкевич, М. Казакова, И. Руденко, В. Геращенко, В. Варской, Н. Афанасьева, А. Есьман, И. Люблинский) [4].

Парадоксальность идеи формирования в Минске развитой водно-парковой системы состоит в том, что на его территории города нет больших рек, а есть только несколько малых рек и ручьев. Было принято решение создавать новые парки и искусственные водохранилища, перегораживая малые реки плотинами. Первое искусственное водохранилище площадью 33 га – Комсомольское – было сооружено в долине р. Свислочь методом народной стройки в 1941 г., но его не успели заполнить водой – началась война. В 1945 г. разрушенную плотину восстановили, на берегах водохранилища заложили парк Победы.

|

| Фото 2. Современный облик Комсомольского водохранилища в Минске. 2020 г. |

В 1949 г. в юго-восточной части было создано Чижовское водохранилище площадью 163 га. В 1956 г. в 10 км выше города по течению р. Свислочь – Заславское водохранилище площадью более 2560 га, что улучшило водный режим реки и водохранилищ в городе.

К сожалению, при современной застройке городских территорий нарушаются заложенные в градостроительной документации принципы формирования и охраны озелененных территорий. В центральной части Минска долину Свислочи, которая служит «коридором проветривания» центральных районов города, перегородили здания у Троицкого предместья и у цирка.

|

|

Фото 3. Здание у Троицкого предместья, перегородившее «коридор проветривания» центральных районов Минска, проходящий по долине Свислочи |

|

| Фото 4. Здание у цирка, размещенное в границах водно-парковой системы вдоль р. Свислочь и перегородившее «коридор проветривания» центральных районов Минска |

Доминанты создают систему «знаков места», хорошо запоминающихся и позволяющих легко ориентироваться. Они должны иметь индивидуальный облик, чтобы ассоциироваться именно с данным местом. Местоположение доминант позволяет усилить или ослабить их композиционную значимость.Правило 2. Выбор местоположения доминант и формирование силуэта города. Доминанты – господствующие в пространстве архитектурные сооружения, контрастно отличающиеся от окружения размерами, формой, цветом. Выделяют доминанты высотные, стилевые, пространственные, смысловые.

В 1930-е гг. в центральной части Минска появилось несколько крупных общественных зданий, которые стали композиционными центрами новых архитектурных ансамблей. Это Дом правительства, Дом Красной армии, Большой театр оперы и балета, Академия наук (архит. И. Лангбард и Г. Лавров), здание ЦК КП(б)Б, Дворец пионеров, гостиница «Беларусь» (архит. А. Воинов и В. Вараксин), городская библиотека (архит. Г. Лавров) .

Символично, что в полностью разрушенном во время войны Минске уцелели единичные здания, в том числе все, спроектированные архитектором И. Лангбардом.

|

|

Фото 5. Дом правительства (архит. И. Лангбард, 1934) является композиционным центром одного из архитектурных ансамблей, изменивших масштаб и облик центрального района Минска |

В дальнейшем при разработке генерального плана развития Минска, утвержденного в 1938 г., эти здания трактовались как композиционные доминанты городского значения. И сегодня их значимость в архитектурно-художественном облике столицы не уменьшилась.

Силуэт города образуют высотные доминанты – купола, шпили, высокие здания, хорошо видимые с больших расстояний. Распространенным приемом является их размещение на высоких отметках рельефа: на вершинах холмов, на бровках крутых откосов, что увеличивает зону визуального восприятия архитектурного объекта и, соответственно, зону его композиционного влияния. При этом нельзя упускать из виду промышленные и технические сооружения (градирни теплоэлектростанций, трубы котельных и др.).

Небезынтересно вспомнить специально выполненную проектную работу «Силуэт Минска» (Минскпроект, 1975 г., рук. Л.С. Потапов). Был проведен анализ рельефа, природно-ландшафтных и градостроительных особенностей территории города, условий зрительного восприятия городского пространства, проектов развития города. В результате выявлены «золотые точки» – наиболее важные в композиционном отношении площадки, на которых предусматривалось размещение высотных зданий [6].

|

|

Фото 6. Схема «золотых точек» – мест размещения высотных зданий, ранжированных по композиционной значимости (архит. Л. Потапов). Минск, 1975 г |

Правило 3. Включение в композицию города архитектурных и градостроительных ансамблей. Архитектурный ансамбль – относительно небольшое градостроительное образование (площадью до нескольких гектаров), которое отвечает высоким художественным требованиям и воспринимается как композиционная целостность. Основными средствами формирования архитектурных ансамблей являются согласованность масштаба, пропорций, ритма застройки, соподчиненность главных и второстепенных компонентов, использование эстетических качеств ландшафта и декоративного искусства (скульптура, малые архитектурные формы и т.п.), доступность зрительного восприятия общей объемно-пространственной композиции [1, 3].

В 1940–1950-е гг. в центрах ряда белорусских городов были построены выразительные архитектурные и градостроительные ансамбли: проспекта Сталина (Ленина, ныне Независимости), Круглой площади (ныне Победы), Привокзальной площади в Минске, улиц Кирова в Витебске, Ленина в Гомеле, площадей Ленина в Могилеве и Молодечно. Началось формирование главных площадей в районных центрах.

Характерным примером является ансамбль пл. Ленина в Минске, которая согласно генеральному плану, разработанному перед Второй мировой войной, должна была стать главной площадью в центре города. Формирование ее ансамбля началось со строительства университетского городка (архит. М. Запорожец) на южной стороне площади в 1928 г. В 1924–1934 гг. построен Дом правительства (архит. И. Лангбард), в 1934 г. установили памятник Ленину (скульпт. Г. Манизер, архит. И. Лангбард). Выразительное по своему объемно-пространственному решению, это величественное здание и сегодня доминирует над окружающей застройкой.

По замыслу И. Лангбарда площадь перед Домом правительства должна была соединяться с Привокзальной пешеходной связью через университетский городок. Однако это предложение по ряду причин не было реализовано.

Формирование ансамбля площади размерами 410х160 м завершилось в 1960–1980-е гг. возведением здания городской мэрии (архит. С. Мусинский, Г. Сысоев, 1964), главного корпуса БГУ (архит. А. Духан, М. Бакланов, 1965), здания Управления Минского метрополитена (архит. Ю. Григорьев, Д. Кудрявцев, 1984), корпуса педагогического университета (архит. В. Никитин, Г. Заборский, И. Марченко, Л. Качановская, 1989) [4, 5]. В 2008 г. в подземном пространстве под площадью построен торговый комплекс «Столица».

|

|

Фото 7. Современный облик пл. Независимости в Минске. 2020 г. |

Градостроительный ансамбль – градостроительное образование значительной площади (несколько десятков, иногда несколько сотен гектаров), которое включает несколько композиционно взаимосвязанных архитектурных ансамблей. Градостроительные ансамбли воспринимаются последовательно, по мере того как человек передвигается от одного архитектурного ансамбля к другому.

Важное значение при формировании градостроительных ансамблей имеет масштаб. В композиции необходимо, с одной стороны, отразить масштаб города, с другой – соизмерить массы застройки и пространства с масштабом человеком. Гармония достигается при разумном сочетании этих двух масштабов.

Примером такого градостроительного ансамбля является застройка центральной части пр. Независимости. По результатам проведенного в 1947 г. конкурса для реализации был выбран проект М. Парусникова, разработанный под влиянием классической архитектуры.

|

|

Фото 8. Схема проекта планировки пр. Сталина (ныне Независимости) в Минске. 1947 г. |

Застройка проспекта (в те годы он носил имя Сталина) имеет единый композиционный замысел. Ширина составила 48 м с 24-метровой проезжей частью и 12-метровыми тротуарами, вдоль которых были высажены многолетние деревья. Удачно определено соотношение высоты зданий и ширины проспекта (1:2,1–1:2,3), что создает ощущение простора и позволяет под оптимальным углом зрения 30–35° воспринимать архитектуру зданий с противоположной стороны. Преобладает пятиэтажная застройка, имеющая общую по высоте карнизную линию с отдельными повышениями для создания более выразительного силуэта.

Соразмерность отдельных зданий достигается близостью их основных параметров. При длине 80–120 м они расположены с небольшими разрывами, что придает каждому из них объемную самостоятельность и разнообразие в пространственной организации улицы. Витрины магазинов и объектов общественного обслуживания в первых этажах жилых домов усиливают парадный вид магистрали [5].

Композиция динамична и достаточно разнообразна при восприятии в процессе движения как с запада на восток, так и в обратном направлении.

|

|

Фото 9. Застройка пр. Сталина (ныне Независимости) в Минске. 1950-е гг. |

На участке между Центральной площадью (в настоящее время Октябрьская) и площадью Победы, за двумя симметрично размещенными многоэтажными жилыми домами (архит. М. Барщ, Л. и Г. Аранаускасы) проспект пересекается водно-парковой системой вдоль р. Свислочь. С моста (архит. М. Парусников, 1952) открывается панорама на Театр оперы и балета, портик административного здания (архит. В. Гусев, 1948), другие сооружения, расположенные на высоких отметках, а также на водное зеркало реки с благоустроенной набережной (архит. М. Бакланов).

С современных позиций архитектурные и градостроительные ансамбли, созданные в центральной части Минска в 1940–1950-е гг. – достойные памятники архитектуры и градостроительства своего времени. Сегодня это объекты туризма, которые включены в туристские путеводители и стали визитной карточкой Минска.

В дальнейшем ансамблевость застройки городов оказалась в конце списка градостроительных приоритетов, но выразительные ансамбли, пусть и редко, все же создавались. Например, ансамбль застройки ул. В. Хоружей, ансамбль зданий рядом с гостиницей «Планета» на пр. Победителей в Минске и ряд других. В последние годы построено несколько ансамблей вдоль проспектов Победителей и Дзержинского. К сожалению, сегодня достойных ансамблей, украшающих белорусские города, строится все меньше.

|

|

Фото 10. Ансамблевая застройка вдоль ул. В. Хоружей в Минске |

|

| Фото 11. Ансамбль жилых и общественных зданий рядом с гостиницей «Планета» на пр. Победителей в Минске (архит. В. Рондель и др.) |

В процессе развития городов, проведения реконструктивных мероприятий новая застройка далеко не всегда гармонично сочетается со старой. Образуются антиансамбли – группы бессистемной, хаотичной застройки. Каждое здание в отдельности может иметь выразительный архитектурный облик, но вместе они образуют архитектурный хаос.

Количество такой застройки увеличивается, при этом разрушаются (в прямом и переносном смысле) памятники архитектуры прошлых времен. Например, нарушена композиционная целостность ансамбля застройки на Октябрьской площади в Минске: на месте снесенного здания музея Великой Отечественной войны в 2020 г. завершено строительство здания со странным архитектурным обликом, которое разрушило ансамблевость застройки площади.

.jpg) |

|

Фото 12. Вид Октябрьской площади в Минске, ансамблевость застройки которой исказил облик офисного здания – пародии на классическую архитектуру. 2020 г. |

Серьезной проблемой является отсутствие соразмерности и сомасштабности многих размещаемых зданий.

Правило 4. Формирование города как напластования исторических эпох. История оставляет в городах следы в виде зданий, улиц, площадей, памятных мест, названий. Они образуют культурный ландшафт города, накапливают его историческую память.

При формировании художественного образа города, построении сюжетов важно установление взаимосвязей с имевшимися историческими, культурными событиями, происхождением названий улиц, городских районов. Это позволяет обогатить образ, отразить в нем связь времен.

В формировании художественного образа участвуют как особенности планировки, застройки, ландшафта градостроительных образований, так и наблюдатель. У каждого человека складывается персональный образ места, где он живет, в то же время существует обобщенный, общественный образ города (градостроительного объекта), в котором выражены его наиболее значимые характерные черты и особенности.

Основными элементами городского пространства, влияющими на формирование художественного образа, являются пути движения людей, композиционные узлы городского пространства, ориентиры, границы пространств.

Важное значение имеет читаемость городских пространств. Эстетическое представление о городе обычно иерархично: выделяются объекты общегородского значения (как правило, это главные площади, улицы, крупные общественные здания или природные доминанты с выразительным, запоминающимся обликом) и локальные объекты, по которым создается представление о различных районах города [7].

Следы истории хорошо видны в исторических городах, в которых сегодня наблюдается туристский ренессанс. Развитие туризма создает экономическую базу для восстановления, содержания, ремонта историко-культурных ценностей, позволяет активизировать процессы социально-экономического развития и дает шанс возрождению малых исторических городов. В соответствии с Национальной программой развития туризма Республики Беларусь перспективными центрами туризма международного значения определены Минск, Гродно, Брест, Полоцк, Несвиж, Мир, Новогрудок, Слоним; центрами туризма национального значения – Витебск, Могилев, Гомель, Лида, Орша, Бобруйск, Заславль, Мстиславль, Логойск, Кобрин, Ружаны, Шклов, Поставы, Жировичи, Гольшаны, Волковыск, Будслав.

|

|

Фото 13. Ратуша и торговые ряды на центральной площади в Несвиже |

Правило 5. Внимание к архитектурному облику зданий. Красивый город не может быть создан без красивых зданий. При этом критерии оценки у профессионалов, инвесторов и пользователей существенно различаются.

Профессионалы оценивают архитектурные сооружения по критериям, которые Витрувий сформулировал еще в 1-м в. до н. э., – прочность, польза, красота. Под красотой понимается выразительный внешний вид объекта, его композиционная согласованность с окружающей застройкой, ландшафтом.

Инвесторам нужно выгодно и быстро продать объект, поэтому для них важны оригинальность и привлекательность внешнего облика, а также престижное местоположение и минимизация затрат на строительство.

Для массового потребителя (пользователя, покупателя) значительно важнее, чем привлекательный внешний вид объекта, его другие качества: доступная цена покупки или аренды объекта или его помещений, наличие необходимого инженерного оборудования, приемлемые эксплуатационные расходы; удобное местоположение по отношению к транспортным коммуникациям, объектам социальной инфраструктуры, местам учебы и работы, озелененным территориям, местам рекреации и спортивно-оздоровительных занятий; безопасность.

Понятие «красота в архитектуре» в современном мире во многом формируется масс-медиа. Моду в архитектуре все в большей степени определяют не профессионалы, а потребители, используя средства массовой информации, в первую очередь интернет. Потребители дают оценку объектам архитектуры в социальных сетях, таким образом формируя общественное мнение.

Модные стилевые направления в архитектуре получают звучные названия: фрактальная архитектура (Fractal Architecture), архитектура цифровых игр (Architecture of Digital Games), новый экспрессионизм (New Expressionism), микромализм (Micromalism), интерактивная архитектура (Interactive Architecture), морфоэкологичная архитектура (Ecological Morphology Architecture) и др.

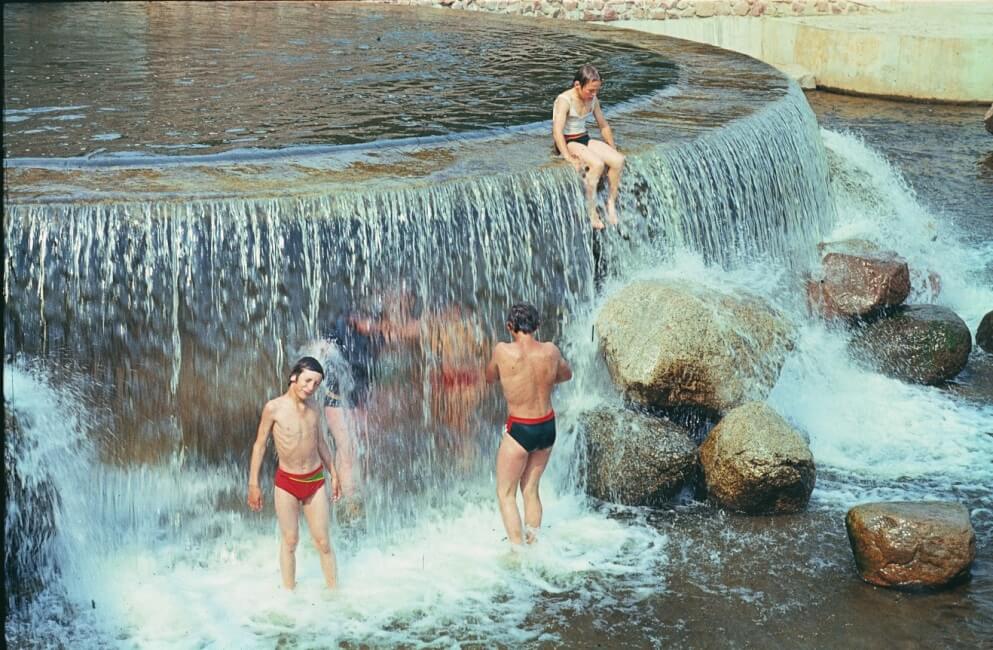

Изменение стилистики архитектурного облика зданий, построенных в последние годы, хорошо видно на примере модного жилого комплекса «Новая Боровая» в Минске. Район расположен рядом с лесным массивом, в нескольких минутах езды от пр. Независимости и станции метро «Уручье». Он включает 12 жилых кварталов, каждый из которых со своими индивидуальными особенностями и не похож на другие. Кварталы имеют названия (Кедровый, Сосновый, Еловый, Рябиновый и др.), знак-символ и свою цветовую палитру.

|

|

Фото 14. Архитектурный облик застройки жилого комплекса «Новая Боровая» в Минске |

|

| Фото 15. Архитектурное решение детского сада. Жилой комплекс «Новая Боровая» в Минске |

Правило 6. Внимание к деталям. Для городов очень важно то, что сегодня называется дизайном городской среды.

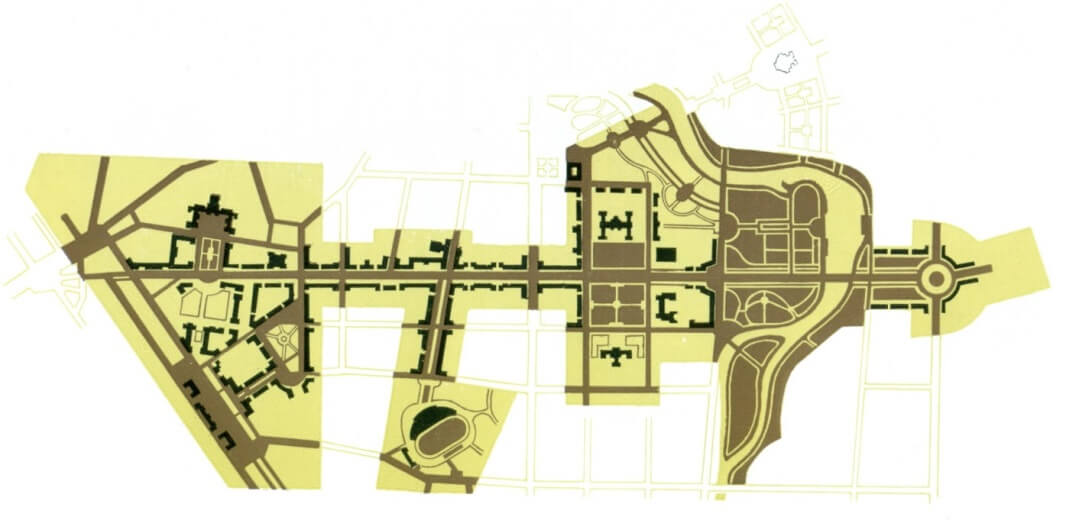

Выразительным примером является создание в 1977–1988 гг. в долине р. Слепянки, притока Свислочи, Слепянской водно-парковой системы. Ее длина – 26 км, разница отметок рельефа – 31 м, что позволило создать 13 декоративных каскадов. Вода из водохранилища Дрозды по напорному подземному водоводу с подъемом на высоту 15 м поступает в Цнянское водохранилище. Далее по каналу она течет вдоль парков жилых районов города.

Каждый из 13 каскадов решен индивидуально и выразительно. Вблизи Логойского тракта расположен многоступенчатый каскад с перепадом высот 4,3 м, имеющий сложную пространственную композицию с террасами разной высоты и конфигурации, водопадами и небольшими бассейнами. Оригинальное решение имеет каскад вблизи гостиницы «Агат», под которым есть пешеходный переход через реку. Авторы проекта Слепянской водно-парковой системы (архит. Л. Белякова, В. Геращенко, Л. Жлобо, Н. Жлобо, В. Шильниковская, Б. Юртин, инж. А. Самончик) в 1989 г. награждены Государственной премией СССР.

|

|

Фото 16. Каскад в составе Слепянской водно-парковой системы в Минске вблизи гостиницы «Агат», под которым есть пешеходный переход через реку |

|

| Фото 17. Один из каскадов в составе Слепянской водно-парковой системы в Минске |

Внимание к деталям – характерная черта архитектурного облика жилого комплекса «Новая Боровая» в Минске. Вместе с жилыми домами сдавались в эксплуатацию озелененные и благоустроенные бестранспортные дворы с детскими игровыми и спортивными площадками, местами кратковременного отдыха, велопарковками. Во дворах удобная мебель и оборудование, в столики встроены розетки для подзарядки мобильных устройств.

Паркинги для личных автомобилей жильцов размещены по периметру кварталов. Имеются дома с подземными паркингами. Павильоны для раздельного сбора мусора расположены рядом с парковкой личных автомобилей жильцов. Для обеспечения безопасности дворы огорожены, входы снабжены электронными замками, имеется круглосуточная система видеонаблюдения, у входов в дома установлены видеодомофоны.

|

|

Фото 18. Паркинги для личных автомобилей жильцов размещены по периметру кварталов, поэтому дворы бестранспортные. Жилой комплекс «Новая Боровая» в Минске |

|

|

Фото 19. Павильон для раздельного сбора мусора, расположенный рядом с парковкой личных автомобилей жильцов. Жилой район «Новая Боровая» в Минске |

|

| Фото 20. Для обеспечения криминальной и психологической безопасности дворы огорожены, входы снабжены электронными замками, имеется круглосуточная система видеонаблюдения. Жилой комплекс «Новая Боровая» в Минске |

Правило 7. У каждого города должен быть главный архитектор. Должности «главный архитектор» в Беларуси, к сожалению, сейчас нет. А она очень важна, так как красотой города нужно управлять. На всех этапах исторического развития активно живущий город никогда не является законченной художественной системой. В городах всегда нарождается нечто новое, что-то перестраивается, что-то разрушается. Изменения нужно контролировать.

Главный архитектор должен не только любить свой город, но быть творческой и инициативной личностью. В качестве примера можно привести бразильского архитектора Жайме Лернера, который преобразовал мало кому известный город Куритиба и сделал его всемирно известным символом «города, в котором хочется жить». Жайме Лернер 12 лет являлся его мэром. По его инициативе и настоянию в городе была создана сеть парков (на одного жителя сегодня приходится более 50 м2 зеленых насаждений), возведен музей Оскара Нимейера по проекту самого Нимейера, построено уникальное «автобусное метро» (сегодня более 300 городов в разных странах также построили свое «автобусное метро») и многое другое.

|

|

Фото 21. Один из парков г. Куритиба (Бразилия) |

|

|

Фото 22. Музей Оскара Нимейера, построенный по его проекту. Г. Куритиба (Бразилия) |

|

| Фото 23. Остановка «автобусного метро». Г. Куритиба (Бразилия) |

В Беларуси есть творчески активные и инициативные архитекторы, любящие города, в которых живут. Хочется пожелать им успехов в любом статусе – «архитектор», «главный архитектор города», а лучше «мэр» или «губернатор».

Выводы. Рассматривая архитектуру и градостроительство как творческую деятельность, направленную на создание не только удобной и здоровой, но и эстетически совершенной среды обитания, мы правомерно используем такие понятия, как «архитектурная и градостроительная композиция», «архитектурный и градостроительный ансамбль», «градостроительное искусство», «художественный образ города».

Архитектурный облик городов постоянно развивается и видоизменяется. Чем больше город, тем в большей степени расчленено его пространство и сложнее обеспечить его композиционную целостность. Города являются результатом деятельности многих поколений творцов. Авторский художественный замысел архитектора-градостроителя, будучи однажды реализованным в натуре, не исчезает бесследно, а включается в предыдущие результаты.

Литература

- Иконников, А.В. Архитектура города. Эстетические проблемы композиции / А.В. Иконников. – М.: Искусство, 1972. – 330 с.

- Боненберг, А. Инструментарий градостроительной композиции / А. Боненберг, Г. Потаев. – Poznan: Wydawnictwo Politechniki Poznanskej, 2018. – 193 s.

- Потаев, Г.А. Композиция в архитектуре и градостроительстве / Г.А. Потаев.– Москва: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2015. – 304 с.

- Градостроительство Белоруссии. – Минск: Вышэйшая школа, 1988. – 247 с.: ил.

- Егоров, Ю.А. Градостроительство Белоруссии / Ю.А. Егоров. – Москва: Стройиздат, 1954. – 282 с.

- Потапов, Л.С. Силуэт Минска / Л.С. Потапов. – Минск: Наука и техника, 1980. – 144 с.

- Потаев, Г.А. Философия современного градостроительства / Г.А. Потаев. – Минск: БНТУ, 2018. – 347 с.

- https:// archspeech.com. дата доступа 02.05.2020